時代の波を受けながら

印刷会社として70年

国内で日めくりカレンダーの製造が始まったのは、明治30年以降。昭和に入って月めくりが登場するまでは、日めくりが主流でした。愛知印刷株式会社は、大正14(1925)年に、愛知印刷合資会社として創業。高い需要に支えられ会社は順調に成長していきますが、日本はまもなく第2次世界大戦に突入。物資が不足し、一時生産中止に追い込まれます。

しかし、終戦翌年の昭和21年、愛知印刷株式会社として製造を再開。鉄道の乗車券などを印刷する指定工場にも選ばれ、長きにわたり、日めくりカレンダーと乗車券の製造を2つの柱としてきました。

昭和34年の伊勢湾台風では、保管していた商品や印刷前の紙が壊滅的な被害を受けながらも、数年後には水害対策として床高を上げた新工場を増設。昭和50年代には機械設備の近代化を果たし、生産量をそれまでの約5倍に押し上げ、最盛期には年間30万部以上を製造するに至りました。

平成に入ると、その数は徐々に減っていき、全国で10数社あった日めくりメーカーも現在は半分以下の5〜6社に。「発注が減るということは、カレンダーをもらえない家庭が出てくる」と考え

平成9年、業界でもいち早く個人向けの通信販売をスタート。

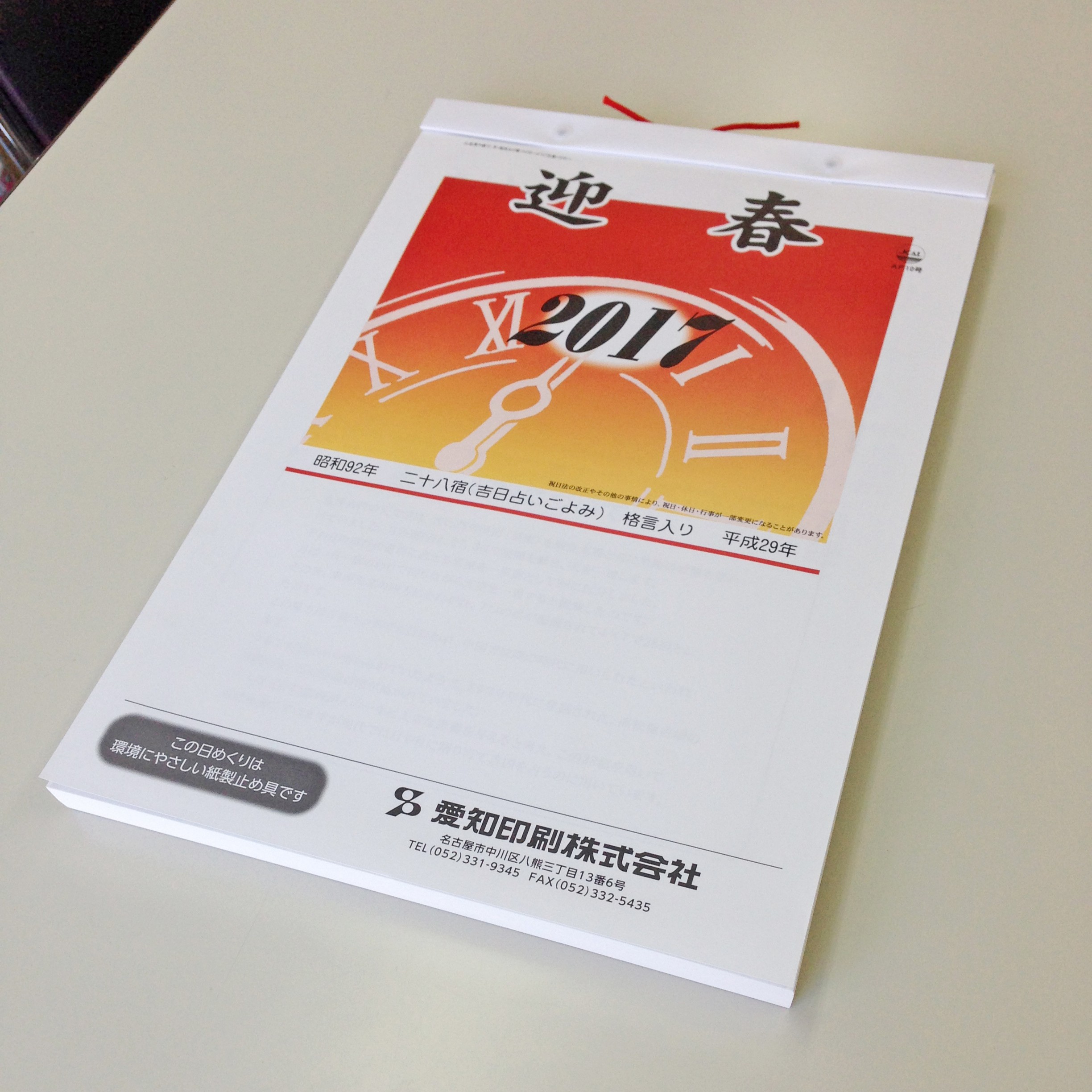

さらに平成22年には環境に配慮した紙製の留め具「SPホルダー」を開発するなど、時代のニーズに応えながら経営を続け、平成28年に戦後の設立から70周年を迎えました。

1年がかりで完成する

手作業が基本の工程

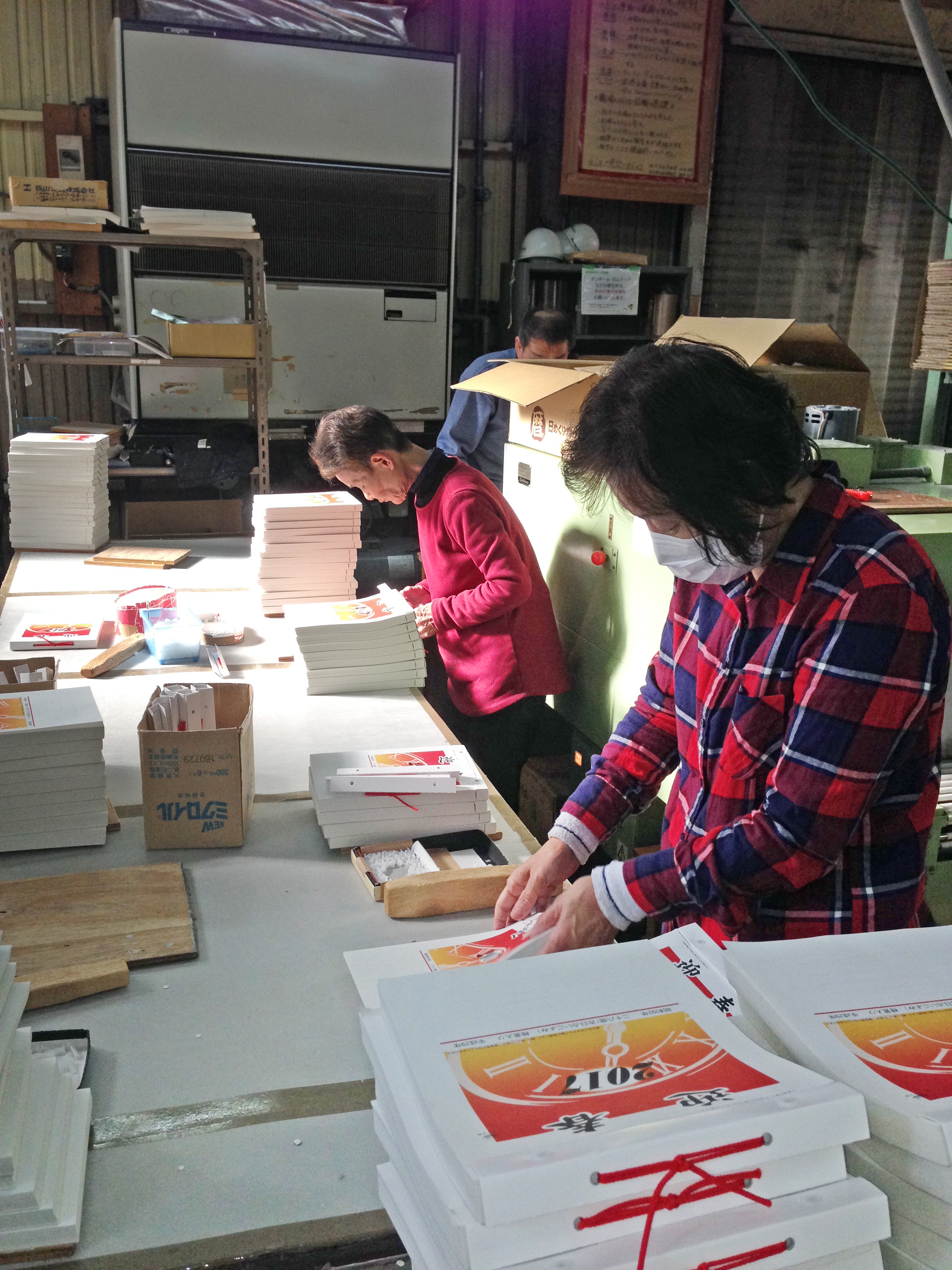

日めくりカレンダーは、毎年12月から再来年分の製造が始まります。印刷は「母版印刷」と「名入れ印刷」の2段階。母版印刷で日付や暦などの基本部分を印刷した後、1月1日から12月31日まで、365日分を手作業で順番通りに重ねる「丁合(ちょうあい)」という工程に入ります。

「使用する紙は、とても薄く、業界でも刷りにくい部類に入ります。

我々の強みは、その薄紙を高速印刷できる設備が整っていることです」

その後、名入れ印刷で下部に企業名などを刷り込み、表紙とボール紙に挟んで断裁。最後に、上部に穴を開けてから金具またはSPホルダーを取り付け、ようやく完成です。暦を扱う印刷物は、納期の遅れが許されません。ピーク時には休日を返上し、社員一丸となって作業にあたります。

毎日めくることで

生活にリズムを

日めくりカレンダーは日付や曜日のほか、行事、六曜、十干十二支、選日、二十八宿など1日あたりの情報量の多さが魅力です。愛知印刷は従来の製品に加え、独自のアイデアで他社製品との差別化を図ってきました。

「愛用者は、毎朝1枚めくることが日々の習慣になっています。

生活に規則正しいリズムが生まれて、癒しの効果もあるかと思います」

同社では日めくりカレンダーを「癒しの贈り物」と呼び、印刷以外の工程をできるだけ手作業にこだわり、手づくりならではのぬくもりを大切にしています。今後の目標は、日めくりカレンダーの良さをもっと多くの人に知ってもらうこと。そのためにも「これからも変わらずに良質な製品をつくり続けていきたい」と、その想いは受け継がれています。

新年の幕開け

情報とぬくもりが詰まった

日めくりカレンダーで

時を刻んでみませんか

※この記事は、「中川フリモ 2017年1月号」に掲載された内容を元に再編集したものです。文中に登場する役職等は、取材当時のものとなります。